一、专业简介

音乐学专业 2000 年开始本科招生,2015 年开始艺术硕士培养。先后获评湖南省重点专业(湖南省普通高校重点专业)、湖南省特色专业(湖南省普通高校特色专业)、国家级专业综合改革试点项目、湖南省一流本科专业(湖南省一流本科专业建设点)。现有专任教师 49 人,其中教授 6 人、硕导 17 人,长聘俄籍教师 4 人,兼职教授 4 人。

专业人才培养遵循“产学合作,协同育人”的核心理念,把握培养高素质应用型音乐人才的基本定位,明确为地方文化、教育、媒体、社区等基层单位培养音乐专门人才的目标。构建以学生专业技能与音乐社会应用能力并重的“技+能双轨并行”的人才培养模式。实施以应用实践能力培养为主线,“音乐表现”与“音乐基础+音乐实践”有机融合的“一核双翼”型的课程教学体系。完善社会、学校与专业三元合一、协同育人、实践育人的人才培养质量保障机制。亲近业界基层,贴近应用实务,强化学生社会音乐应用能力素质的训练和培养。

二、培养目标

本专业培养适应地方经济发展与社会文化建设需求,德、智、体、美、劳全面发展,掌握系统的专业知识和较好的专业技能,具备音乐学基本理论素养,具有良好的创新精神和音乐实践能力,能够在文化、教育、媒体、编辑、创编等某一领域从事研究、教学、创编、音乐活动组织与管理、区域音乐文化传承与发展的高素质应用型音乐人才。

培养目标 1:具备良好的公民素养和职业道德,自觉践行社会主义核心价值观;

培养目标 2:具备良好的音乐学基本理论素养和系统的专业知识;

培养目标 3:具有较好的音乐专业技能;

培养目标 4:具有从事国民音乐教育的能力;

培养目标 5:具有指导或管理社区、社团音乐活动的能力;

培养目标 6:具有传承与发展区域音乐文化的基本能力;

培养目标 7:具有自主、终身学习能力。

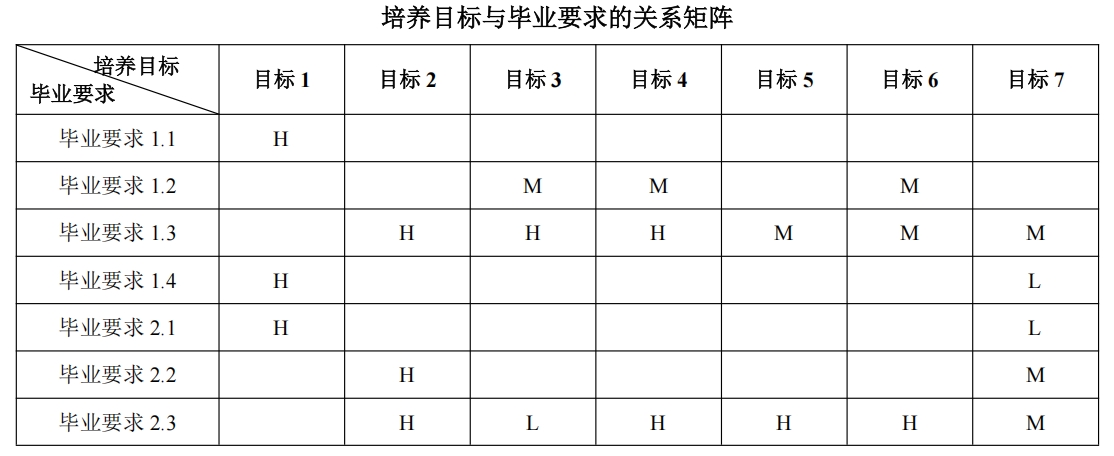

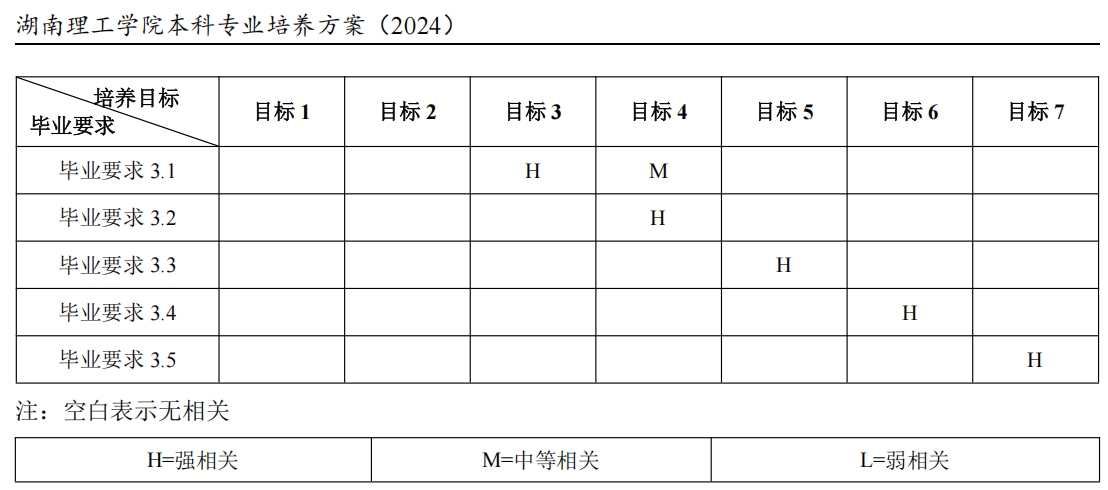

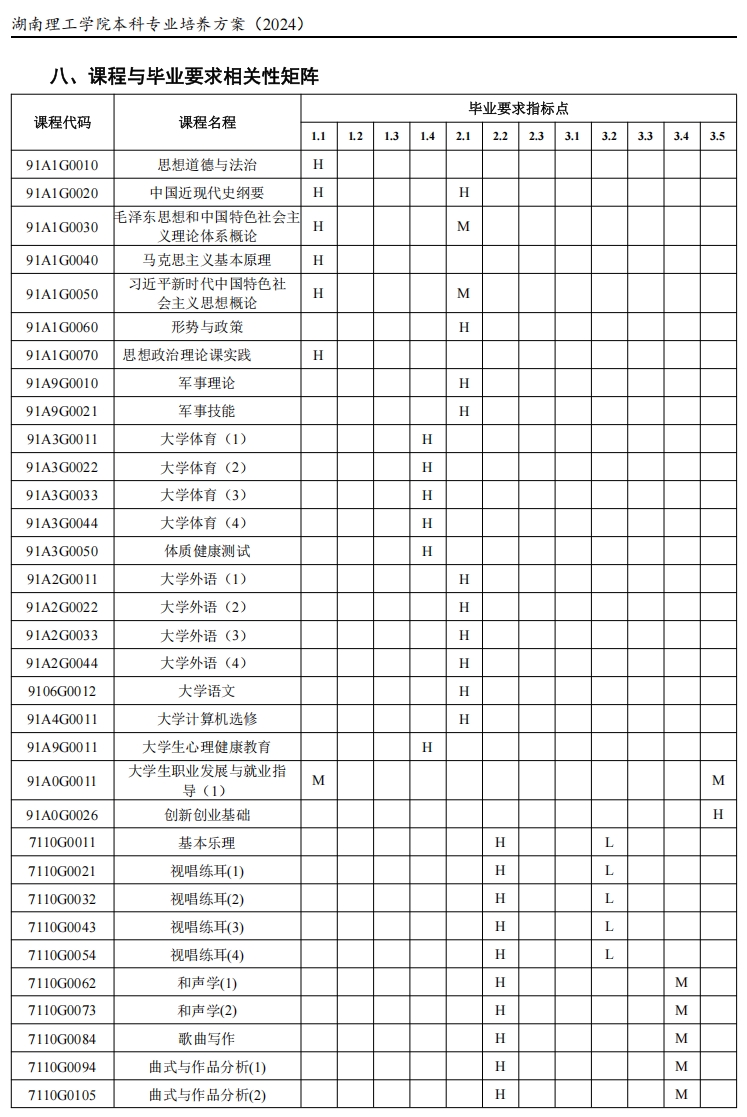

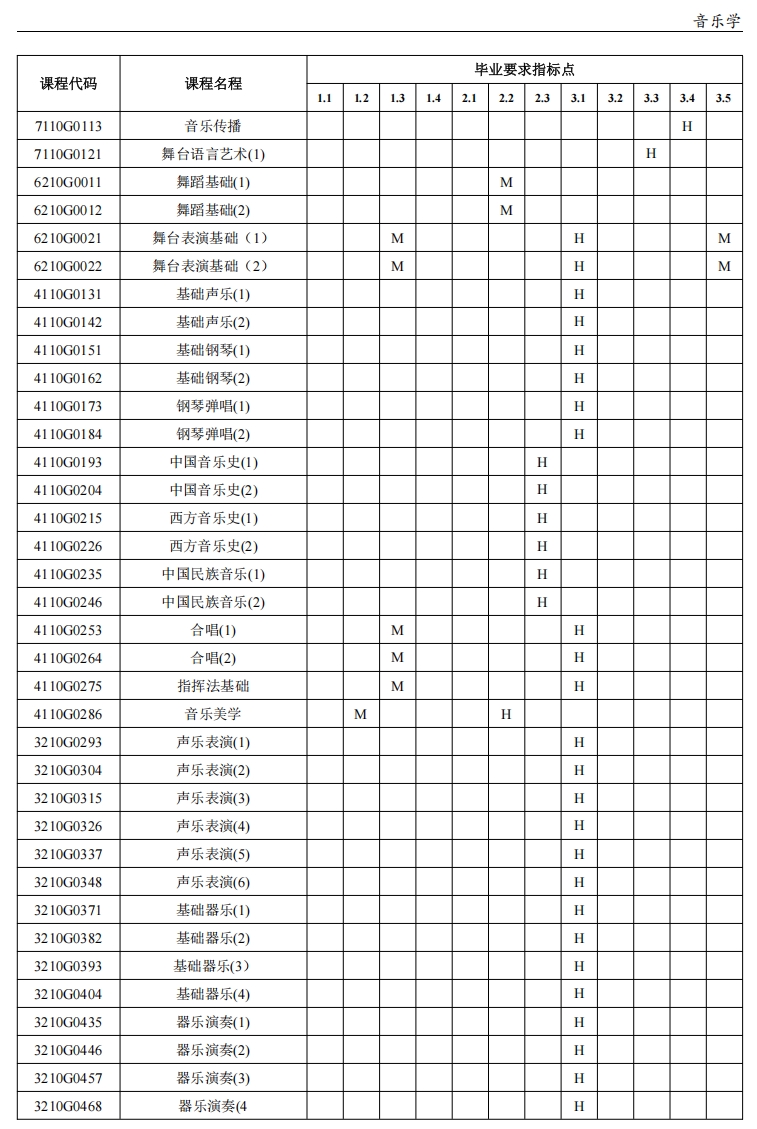

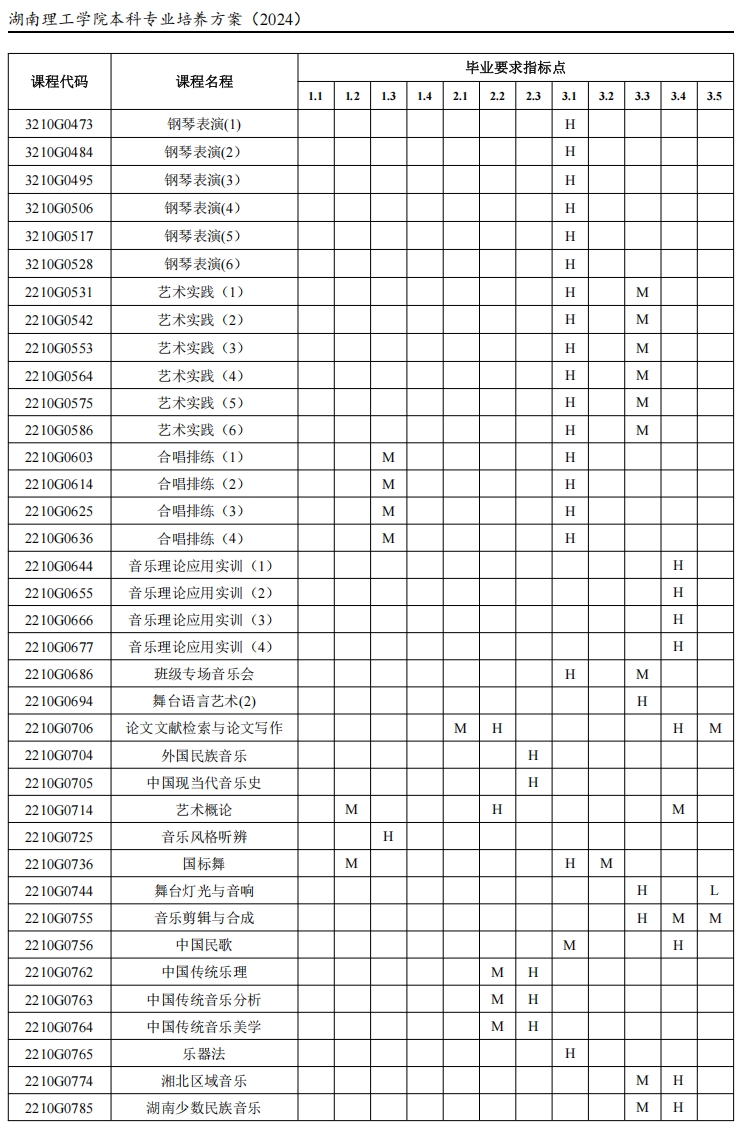

三、毕业要求

通过本科阶段学习,毕业生应达到如下的毕业要求(能力):

毕业要求 1:素质要求

指标 1.1 思想道德素质:

具备优良的道德品质,树立正确的世界观、人生观和价值观,自觉践行社会主义核心价值观;热爱所从事的音乐事业,对本职工作有责任感与敬业精神。

指标 1.2 文化素质:

具备扎实的理论素质、艺术素养、人文修养与情怀以及创新精神和创新能力。

指标 1.3 专业素质:

具有良好音乐学专业核心素质和团队合作精神,能够继承和弘扬民族音乐文化,具有强烈的民族文化自信心和认同感,理解世界音乐文化多样性。

指标 1.4 身心素质:

具有良好的心理素质、健康的体魄和积极向上的生活态度。

毕业要求 2:知识要求

指标 2.1 通识知识:

具有哲学、政治学、文学、外语、心理学、计算机、体育和军事基本知识。

指标 2.2 学科基础知识:

具有音乐与舞蹈学学科必备的音乐理论、音乐分析等学科基础知识。

指标 2.3 专业知识:

具有扎实的音乐学专业核心素质的基本理论和专业知识。

毕业要求 3:能力要求

指标 3.1 音乐专业技能:

基本掌握相关技能领域的风格流派特点和发展动向,能够较好地以独唱、独奏或合作的方式参与各类社会音乐表演活动。

指标 3.2 基础音乐教育教学能力:

掌握基础音乐教学的理论和技能,具备一定的教育创新意识和教学研究能力,具有组织开展多种层次音乐教学活动的基本能力。

指标 3.3 音乐活动组织管理能力:

具备社会音乐活动的策划、组织和决策的基本能力,为从事地方文化艺术事业管理、文化艺术市场开发、艺术活动策划与营销等行业工作打下基础。

指标 3.4 区域音乐文化传承能力:

能够运用音乐学理论与方法,进行文献资料的收集、整理、分析、研究,并能够运用现代科技手段研究、传播、普及传统音乐文化。

指标 3.5 自主、终身学习能力:

四、主干学科

艺术学

五、学位课程

基础钢琴(2)、基础声乐(2)、视唱练耳(4)、和声学(2)、歌曲写作、曲式与作品分析

(2)、中国音乐史(2)、西方音乐史(2)、中国民族音乐(2)、合唱(2)、音乐美学

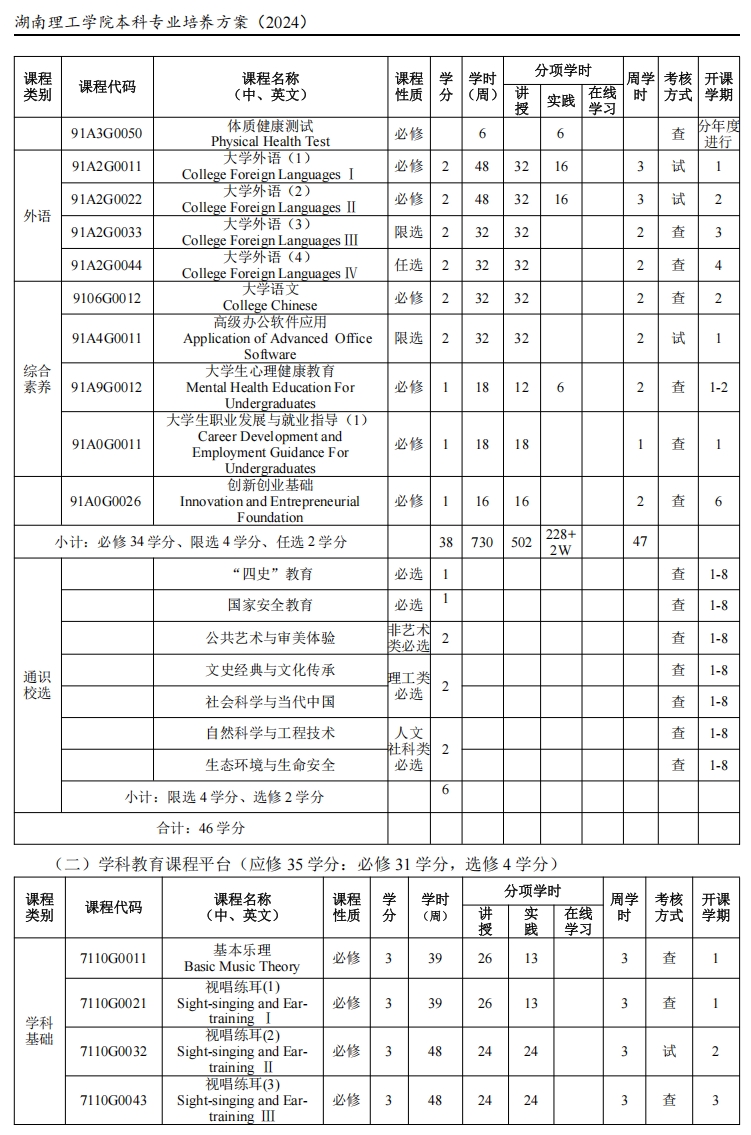

六、学制、学分与学位授予要求

(一)基本学制 4 年,弹性学习年限 3-6 年,按学分制管理。

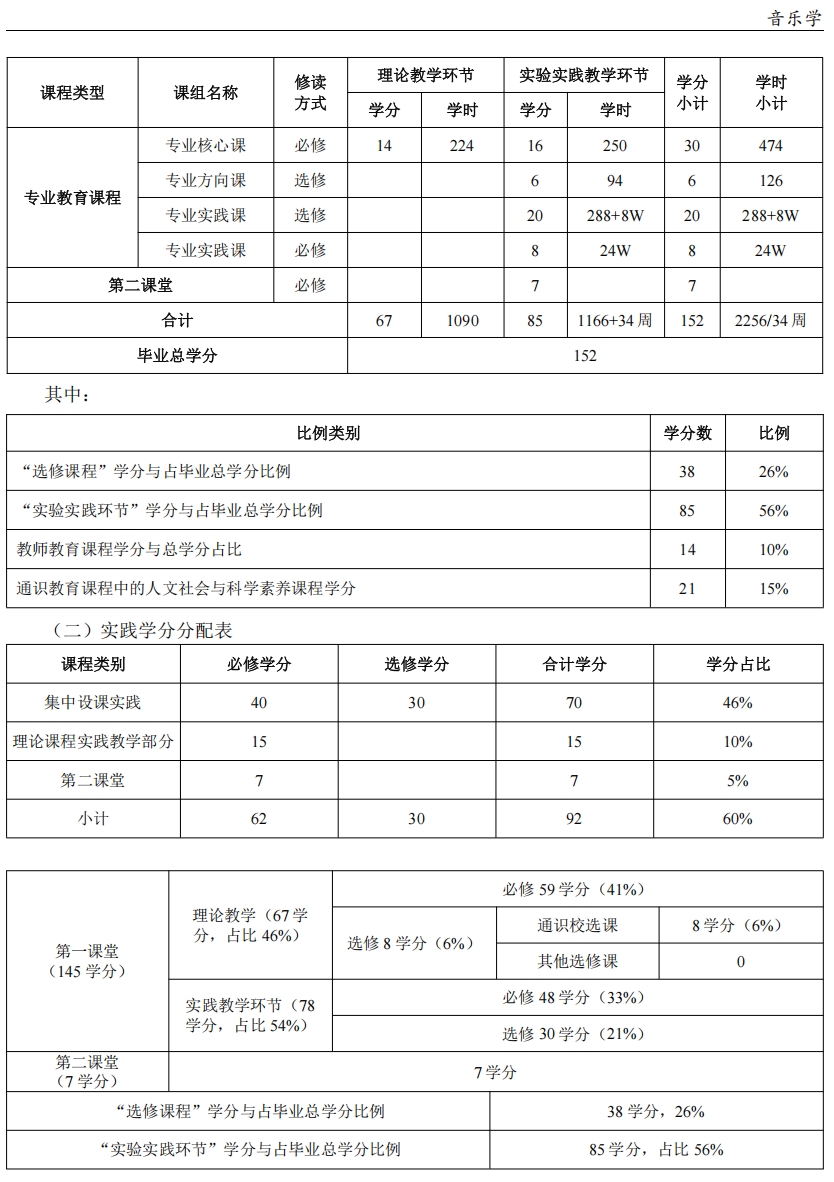

(二)学生修完培养方案规定的第一课堂 145 学分,第二课堂 7 学分方可毕业。满足《湖南理工学院普通全日制本科生学士学位授予工作细则》规定,方可授予艺术学学士学位。

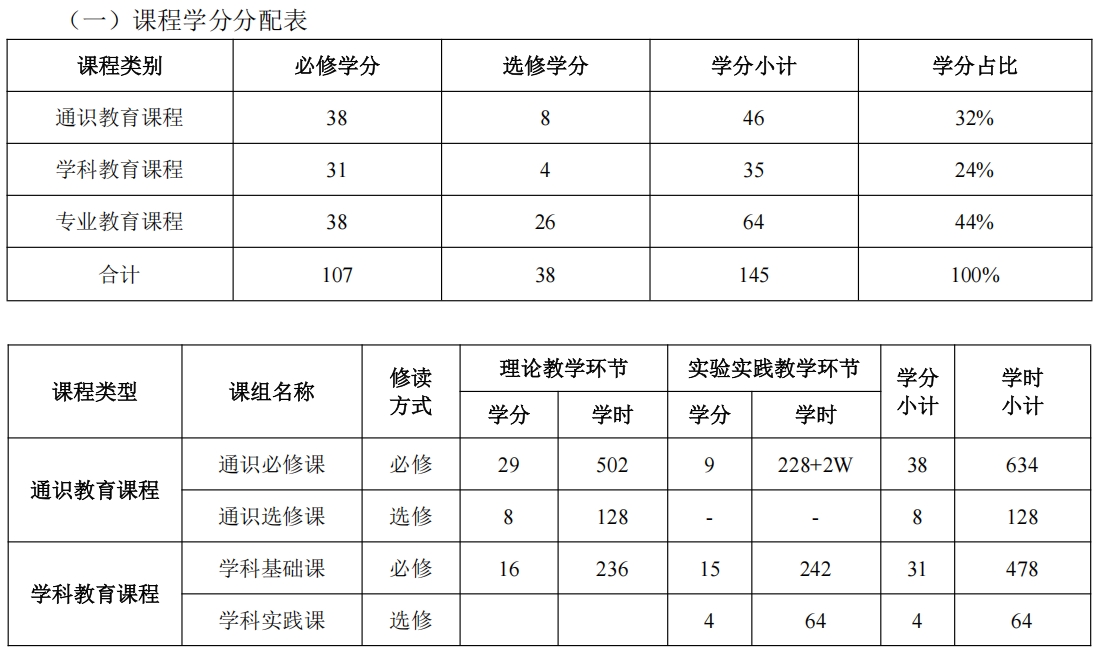

七、各类课程学分分配

十、有关说明

以下部分,应体现:

(一)学制与学分管理

实施弹性学制管理。基本学制为 4 年,学生在校修读时间可为 3-6 年,允许达到毕业和学位授予条件的学生提前一年申请毕业和学位授予。对经允许保留学籍休学、创业、参军的学生,根据上级有关规定放宽修业期限。

推进“学分银行”管理模式,支持各类学习成果进行学分转换与积累。对于学生在校期间专业比赛获奖、取得行业认可的职业水平证书等,可由个人申请,经本院教学管理人员审核进行相同或相近某专业课程一个学期的学分。

(二)考核及成绩记载、学分绩点计算及效用

考核分为考试、考查两种方式。考核方式依据课程性质,在课程教学大纲及考核大纲中予以明确规定。学科基础课和专业基础课以考试为主,选修课以考查为主。

考核成绩评定可采用百分制、五级制和两级制 3 种。实行学分制和学分绩点制。执行学校考核成绩与学分绩点的对应换算规定。

(三)关于“科类基础及专业核心课程”

1.如有学生获得省级专业类大赛(如省级“五项全能比赛”)省级二等奖以上(含二等奖)奖励,可由个人申请,经本院教学管理人员审核后冲抵“专业核心课程或专业方向课程”相同或相近某专业课程考查考试一个学期的学分。

2.各专业方向学生入校考试合格之后,原则上第一学期对主修专业方向的学生实施专业方向的小组课教育,然后逐年开展动态分层专业教育,即根据学生专业方向课程的水准及其个人发展意愿,从第一学年之后开始运行可上可下的专业方向小组课与专业方向个别课的分层次、流动换选的教学制度,学生也可改换主修专业方向或多修专业方向课程。

(四)关于“专业方向课程”类别

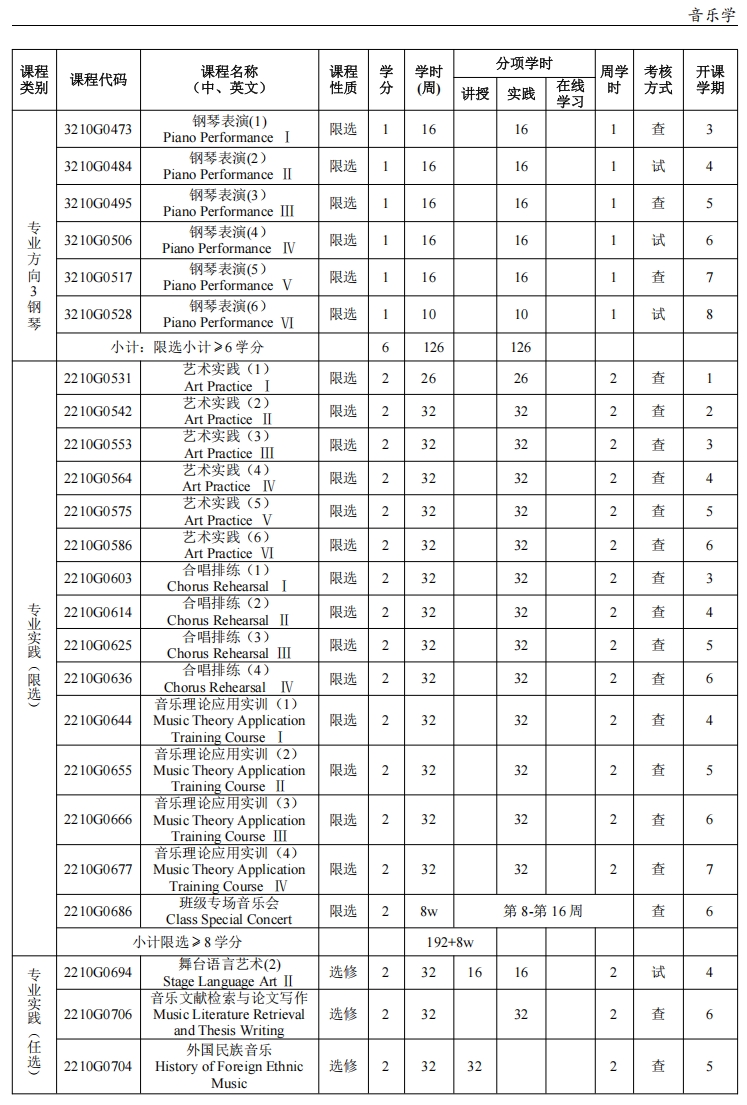

限选课程:声乐、钢琴方向学生在修读本方向表演课程外,需修读基础器乐课程;器乐方向学生第一、二、三、四学期修读基础器乐课程,第五学期开始修读器乐演奏课程;声乐表演(5-6)、钢琴表演(5-6)、器乐表演(3-4)面向具备举办独唱、独奏音乐会能力与意愿的学生开放,具体人选由相应教研室推荐;限选类课程块修读≥6 学分。

(五)关于“实践创新模块”

1.实习

第 7 学期在指导教师的指导下集中开展 12 周专业实习活动,并完成实习考核。

2.毕业综合训练

依照学校毕业综合训练工作要求执行,可进行毕业综合训练改革探索(如开办学时个人毕业专场音会的学生,可以音乐会光碟、节目单与音乐会作品阐释说明相结合的等方式,申请冲抵毕业综合训练考核)。

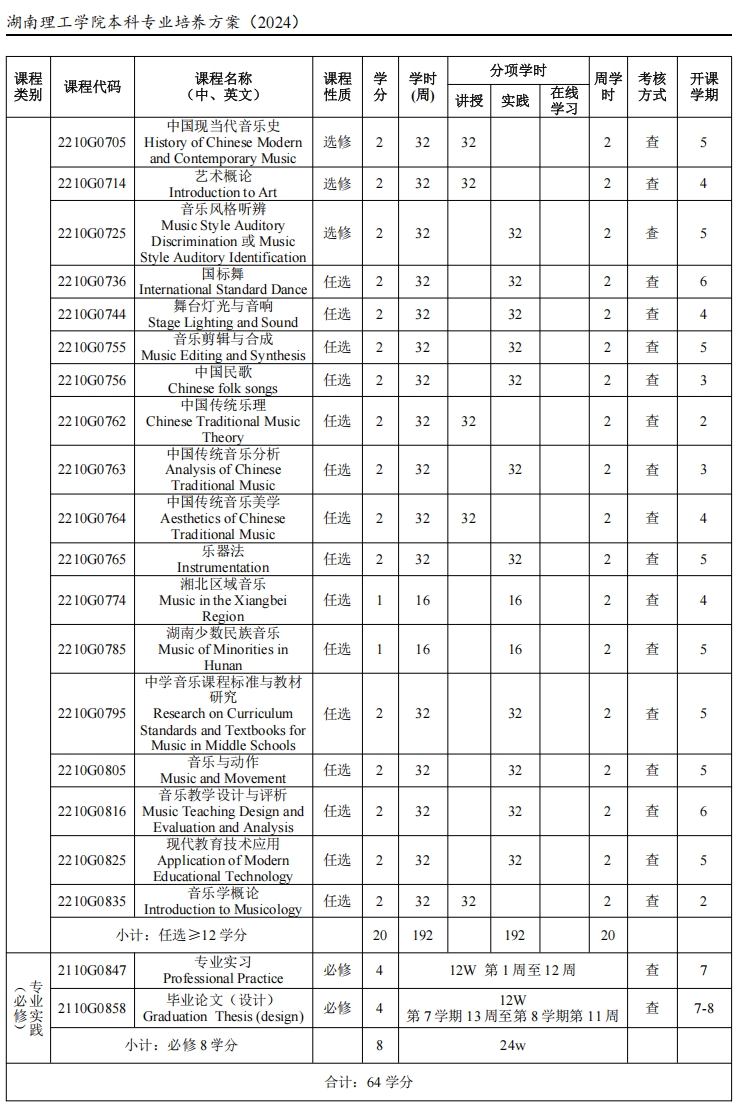

3.艺术实践、合唱排练、音乐理论应用实训

各专业方向学生从第 1-7 学期内完成学院组织的艺术实践教学活动;同时,第 3-6 学期开展“合唱排练”实践教学工作。艺术实践和合唱排练课程的年度考核一律以音乐会的形式进行考核展示,不合格的指导教师取消下学期的开课资格。第 4-7 学期,学院遴选音乐理论应用实训(如音乐管理与策划、区域音乐研究与传承等应用素质)导师,开展导师指导本科生音乐理论应用实训教学工作,采用项目报告制度实施考核。此部分学生应至少修读 8 学分。

4.考赛考证与创新实践

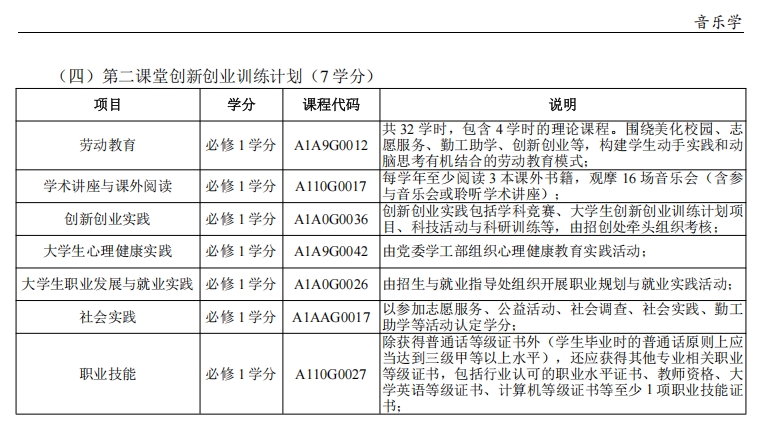

包括在校期间完成学科及专业竞赛、大学生创新实验类项目、音乐活动观摩等训练活动、公开发表学术论文或作品、职业技能证书以及助教助管,具体学分认定如下:

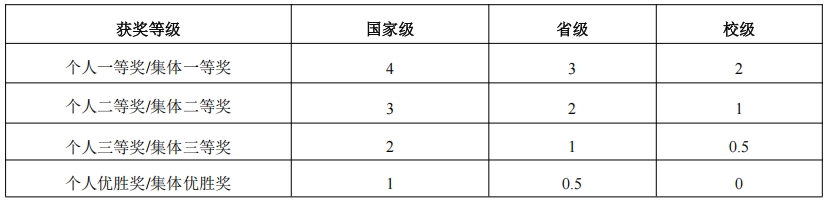

学科及专业竞赛

要求学生通过参加校内或校外与专业直接或间接相关的学科及专业竞赛,赋分须由学生个人申报,教辅人员审查证书原件,赋予相应学分。折算学分数分别为:

获集体奖的每位成员均可获得相应层级的学分;同一种赛事活动分获不同层级奖励,以所获最高学分认定,不予累计;如同时获个人与集体奖励,则可以累计;此项目获得奖励的学分以每次竞赛活动计算,参与的学分每学期核算 1 次;在校期间可以累加,最高限制认定 7 学分。获省级二等奖以上奖励的学生可享受相应专业课程一学期学分的奖励。

大学生创新实验类项目

立项国家级、省级、市级(校级)大学生创新实验类项目,或完成其它大学生实践类项目获得奖励,国家级计 4 分,省级计 2 分,校级计 1 分。

学术讲座与课外阅读

在校期间,应积极参与学校、学院组织的学术讲座、专业音乐会、社会音乐活动调研等活动。每生每学年至少阅读 3 本课外书籍(提交阅读心得),观摩 16 场音乐会(含参与实践演出与聆听学术讲座),经学院教辅人员负责审查,合格后计 1 学分。

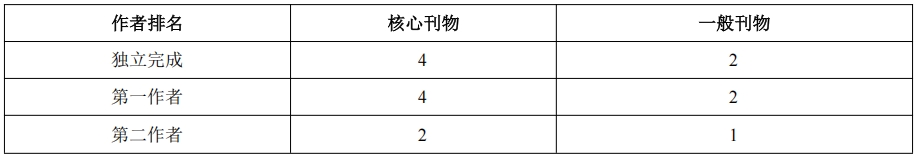

发表学术论文或作品

学生若在专业学术期刊发表论文,教辅人员审核原件通过,以每发表一篇(不含转载)计算:

如发表学术论文被权威检索机构(人文社科 SSCI,人大复印等)检索,则另计 2 学分;在校期间可以累加,最高限制认定 6 学分;超出部分可以转换或冲抵论文涉及学科知识相关课程的学分。

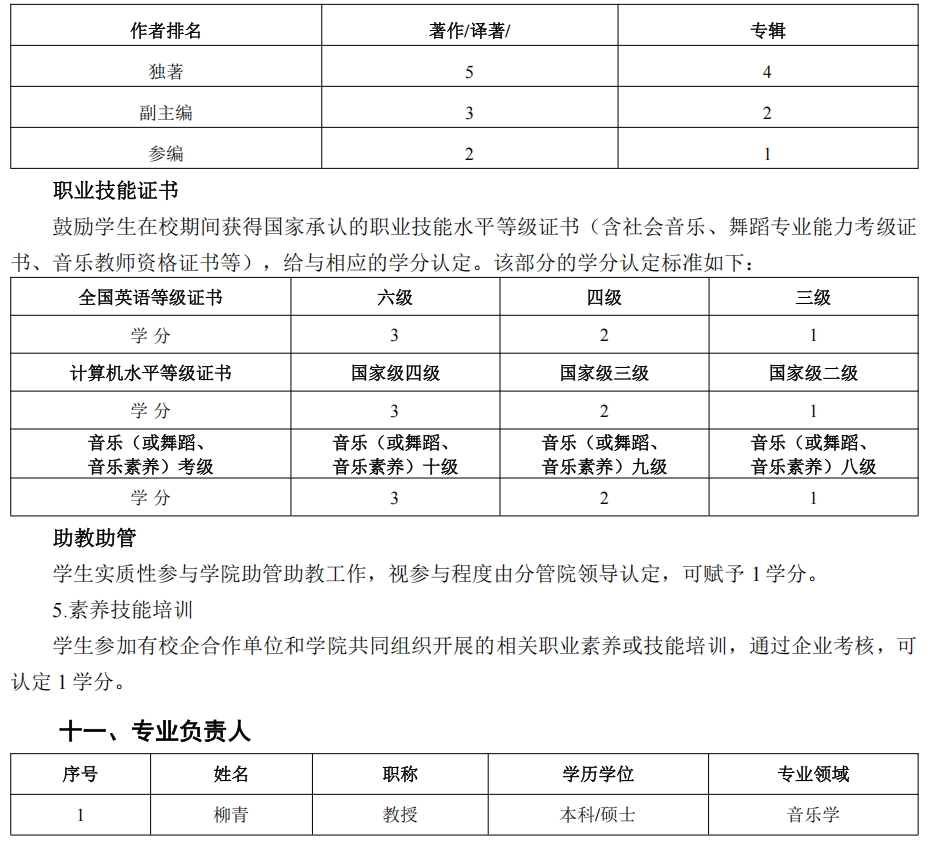

学生在校期间公开出版具有发行刊号的著作/译著/专辑,以著作/译著/专辑(著作、译著、专辑)原件作为审核依据,发表在不同媒介的相同著作/译著/专辑(著作、译著、专辑)不予累计,但不同的著作/译著/专辑(著作、译著、专辑)可以累加学分,最高限制认定学分 6 分。超出部分可以转换或冲抵出版内容涉及学科知识相关课程的学分。

(责任编辑:李亮菁 审稿:蔡奕 审发:喻俊)